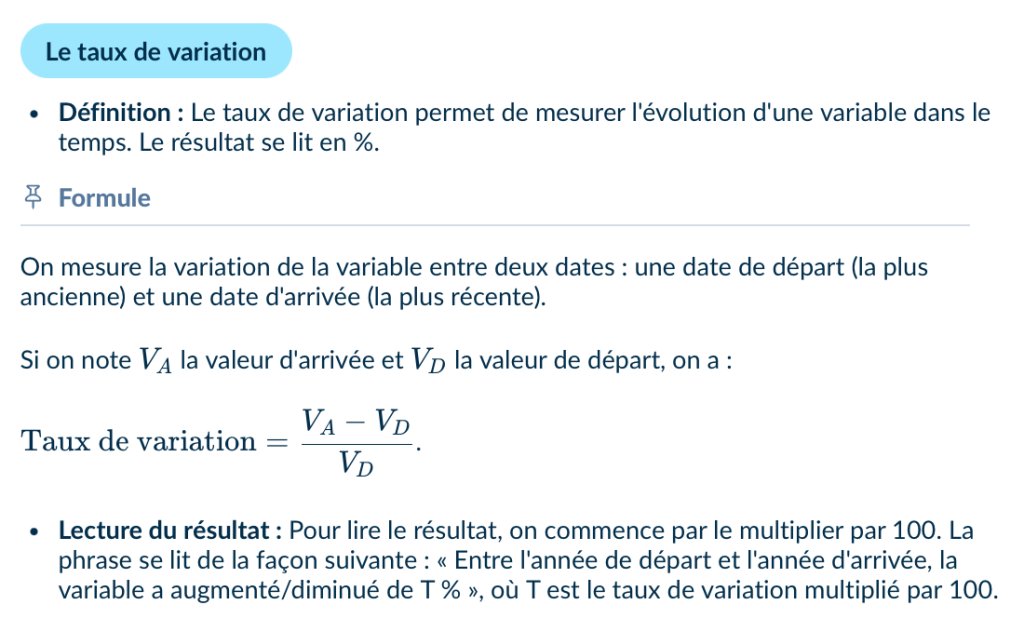

1- La sélection naturelle (exemple avec la phalène du bouleau.)

La phalène du bouleau en Angleterre.

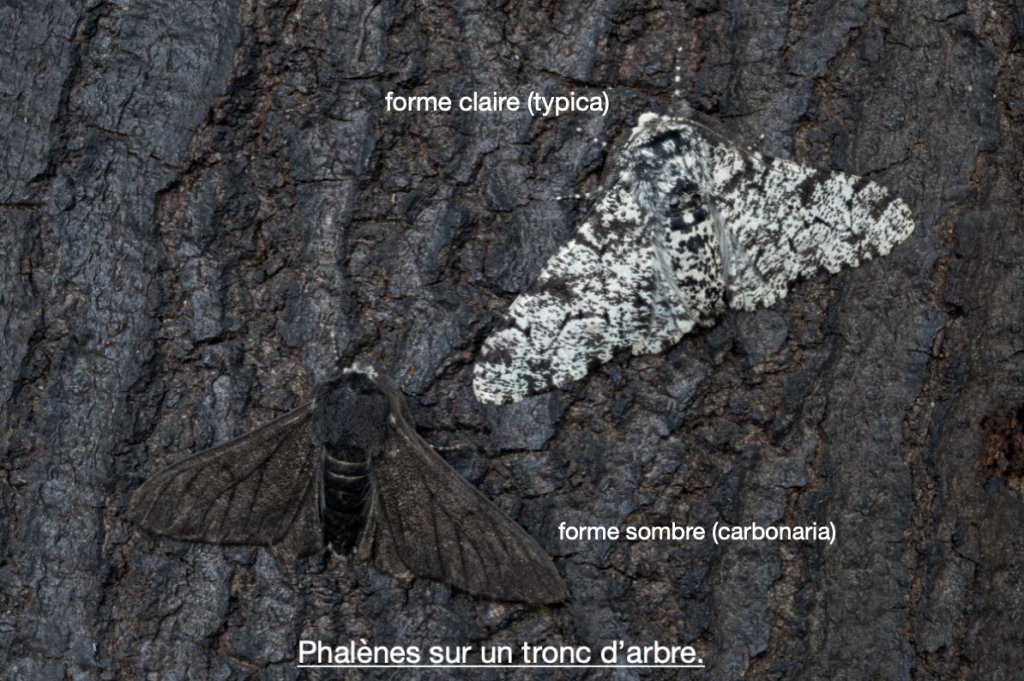

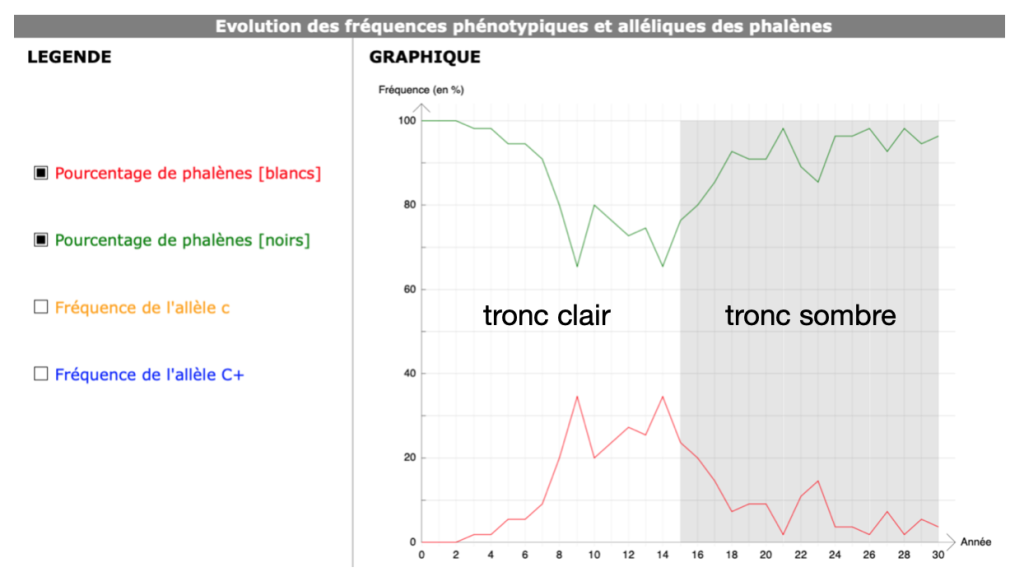

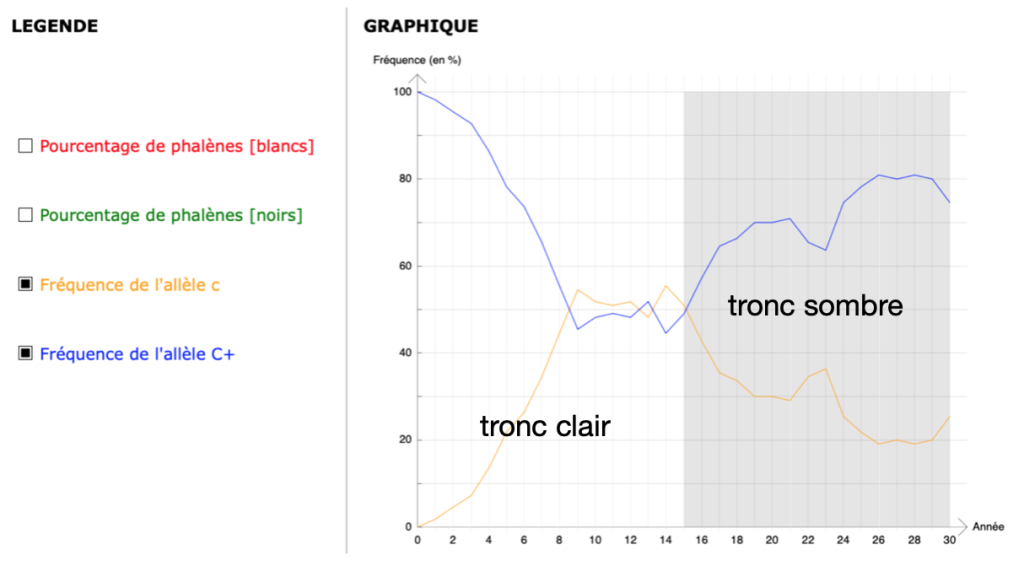

La phalène du bouleau (Biston betularia) est un papillon de nuit qui se repose la journée sur les troncs d’arbre. Ces phalènes sont les proies des oiseaux, qui les picorent en venant les chercher sur les écorces. Il existe au sein des mêmes populations de phalène des individus clairs et d’autres sombres. La couleur des phalènes est contrôlée par un gène, qui existe sous deux versions: l’allèle c (responsable du phénotype clair) et l’allèle C (responsable du phénotype sombre). Dans les régions sans pollution, les écorces sont couvertes de lichens clairs. Si l’air est pollué, elles sont sans lichens, plus sombres (voir photo). En Angleterre la pollution s’est développée à partir de la deuxième moitié du XIX° siècle. Une phalène du bouleau aux ailes sombres a été signalée pour la première fois en 1848 près de Manchester, ville industrielle de Grande-Bretagne. Cent ans plus tard, les phalènes étaient, pour 90% d’entre elles, à ailes noires.

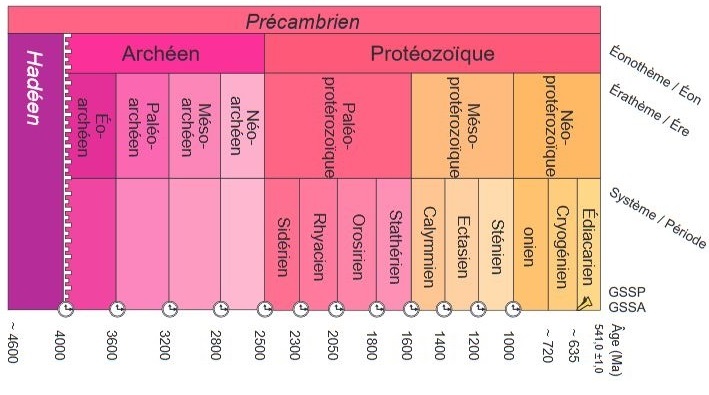

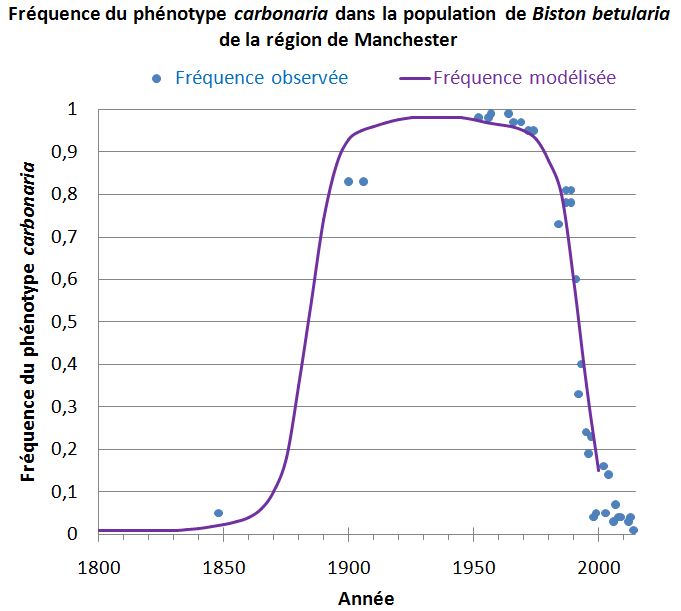

Fréquence de la forme sombre au cours du XIX° et XX°siècle.

Durant tout le XIX°, on note une augmentation rapide de la fréquence des formes sombres, qui deviennent majoritaires jusqu’aux années 1950. À partir de là, l’Angleterre s’est dotée d’une réglementation sur l’émission de fumées et de gaz toxiques (Clean Air Act), la pollution a diminué dans toutes les régions d’Angleterre et on remarque que la forme noire décline à partir de du milieu du XX° siècle (comme le montre le graphe ci-contre).

Graphique construit à partir des données historiques et en retranscrivant les données de la modélisation numérique proposées par vant’t Hof et al., 2016. (D’après https://planet-vie.ens.fr/thematiques/genetique/mutation-reparation/la-mutation-a-l-origine-du-melanisme-industriel-de-la).

Pourquoi la fréquence de la forme noire de la phalène est-elle maximale durant les années de pollution puis minoritaire après?

L’hypothèse des chercheurs.

Dès 1897, certains chercheurs proposèrent une explication dans le cadre de la sélection naturelle: on suggéra que les individus clairs, posés sur des bouleaux clairs couverts de lichens, étaient mieux camouflés des oiseaux prédateurs que les individus sombres. Sur des bouleaux noircis par les suies et dépourvus de lichens, c’est l’inverse qui se produisait. Les deux formes seraient alors consommées de façon différente selon le type de support, la forme mélanique étant avantagée sur des arbres noircis. Elle se serait ainsi répandue facilement dans les régions industrialisées, suite à la modification de la surface des bouleaux par la pollution.

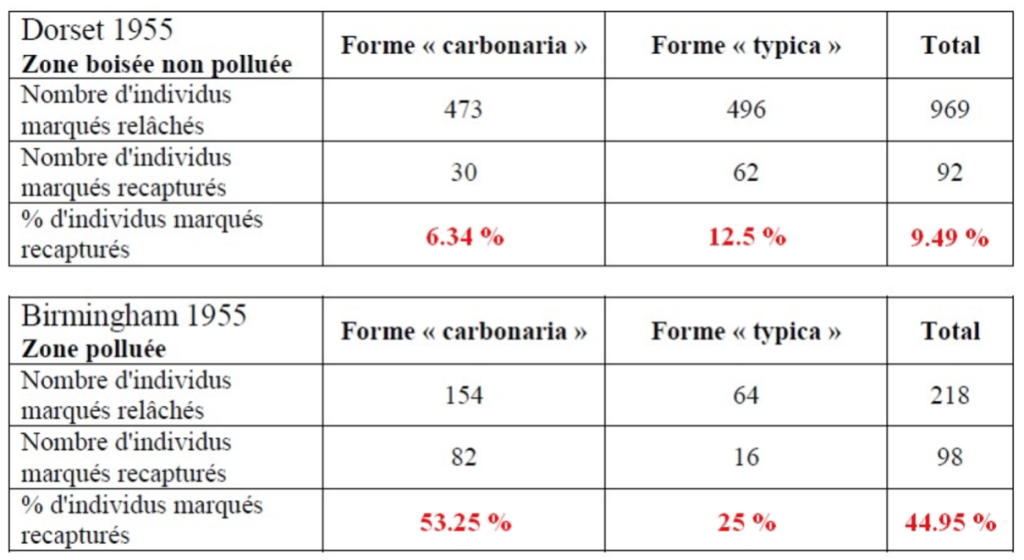

La méthode capture-recapture.

On utilisa la méthode des captures-recaptures : un grand nombre de phalènes des deux formes furent marquées ventralement, puis relâchées. Quelques jours après, une nouvelle campagne de captures fut menée, et les individus marqués et non-marqués des deux formes furent dénombrés. Les résultats des expériences de captures-recaptures effectuées dans deux régions proches, mais différentes par leur taux de pollution, réalisées par KETTLEWELL (1955) sont présentés ci-dessous.

On retient que dans un environnement non pollué (Dorset), la forme claire survit 2 fois plus que la forme sombre (12,5% d’individus clairs recapturés contre 6,34% de papillons sombres). Dans un milieu pollué (Birmingham), c’est l’inverse, la forme claire survit 2 fois moins que la forme sombre (25% d’individus clairs recapturés contre 53,25% de formes sombres). Le camouflage face aux oiseaux prédateurs représente donc un avantage et permet ainsi un meilleur taux de survie des populations de phalènes.

Camouflage et sélection naturelle.

On peut ainsi expliquer l’extension des phalènes sombres jusqu’aux années 1950: le phénotype sombre offre un avantage et permet une meilleure survie; celui-ci se diffuse (grâce à la reproduction sexuée et la transmission des allèles) jusqu’à devenir majoritaire (près de 95% dans les années 1950). Après cette date et le changement de règlementation sur l’air, les quelques formes claires redeviennent majoritaires car avec un plus grand taux de survie et une diffusion du caractère dans un environnement non pollué. On note aussi qu’un caractère ne représente un avantage que dans un milieu donné.

BILAN : Dans un environnement donné la présence d’un allèle peut conférer un avantage aux individus qui le possèdent (meilleur accès à la nourriture, meilleur camouflage, plus grande résistance à un insecticide,..). Dans ce milieu, les individus auront une plus grande aptitude à la survie et à la reproduction: la caractère pourra ainsi se répandre; c’est la sélection naturelle. Ce mécanisme explique les changements rapides de la fréquence de certains caractères au détriment d’autres (augmentation de la fréquence de la forme sombre de la phalène sur les troncs sombres).

Phalènes! est un jeu sérieux (serious game) sur la sélection naturelle.

http://philippe.cosentino.free.fr/productions/phalenes/

Exercice d’application :

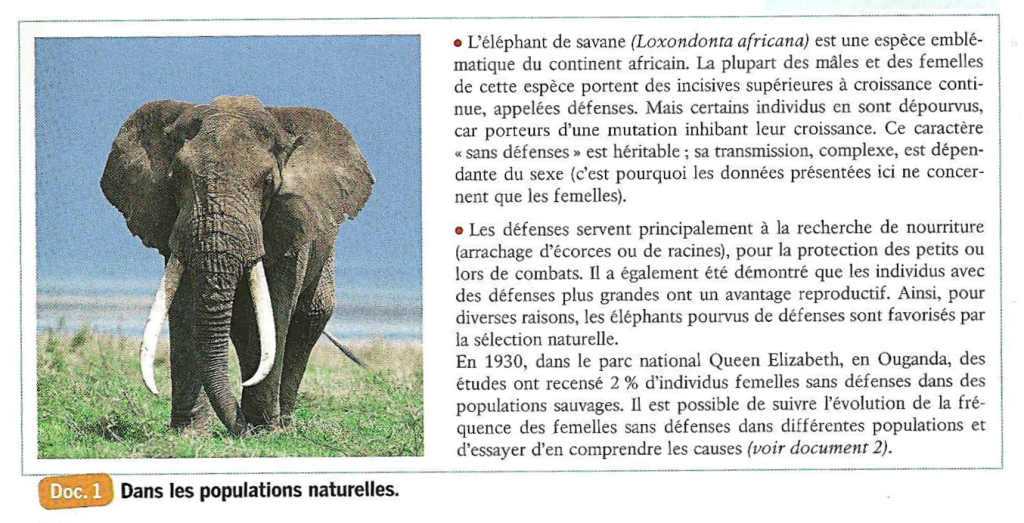

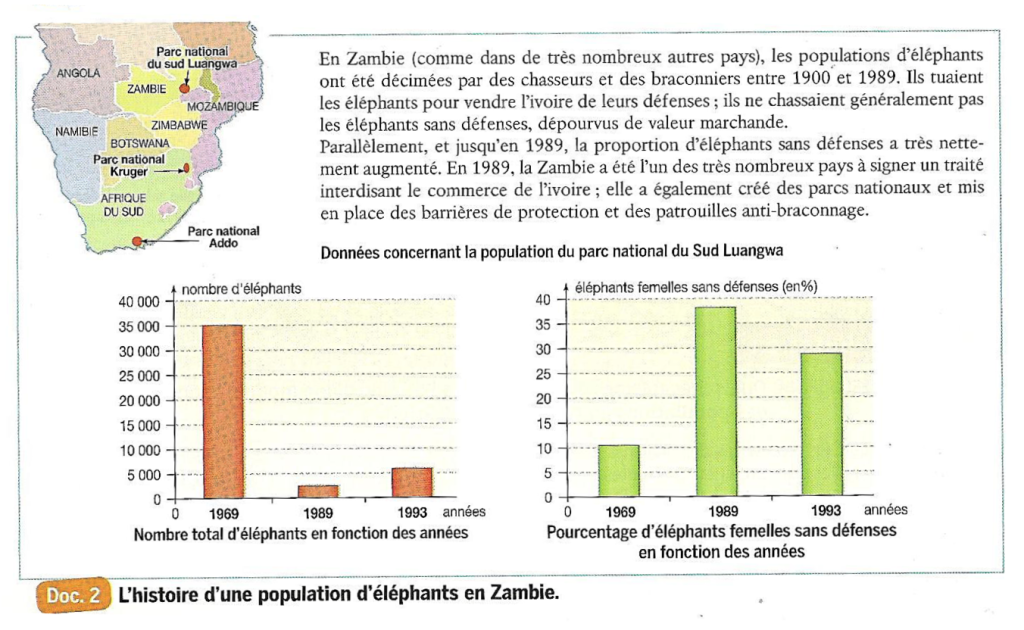

1- Décrire l’évolution du nombre d’éléphants entre 1969 et 1989 en Zambie (en citant des données chiffrées).

2- Faire le même travail pour le % de femelles éléphants sans défenses entre 1969 et 1989.

3- Mettre en relation vos deux réponses et expliquer l’évolution de la population de ces éléphants, à la lumière de la sélection naturelle.

4- Réaliser le même travail pour la période 1989-1993.

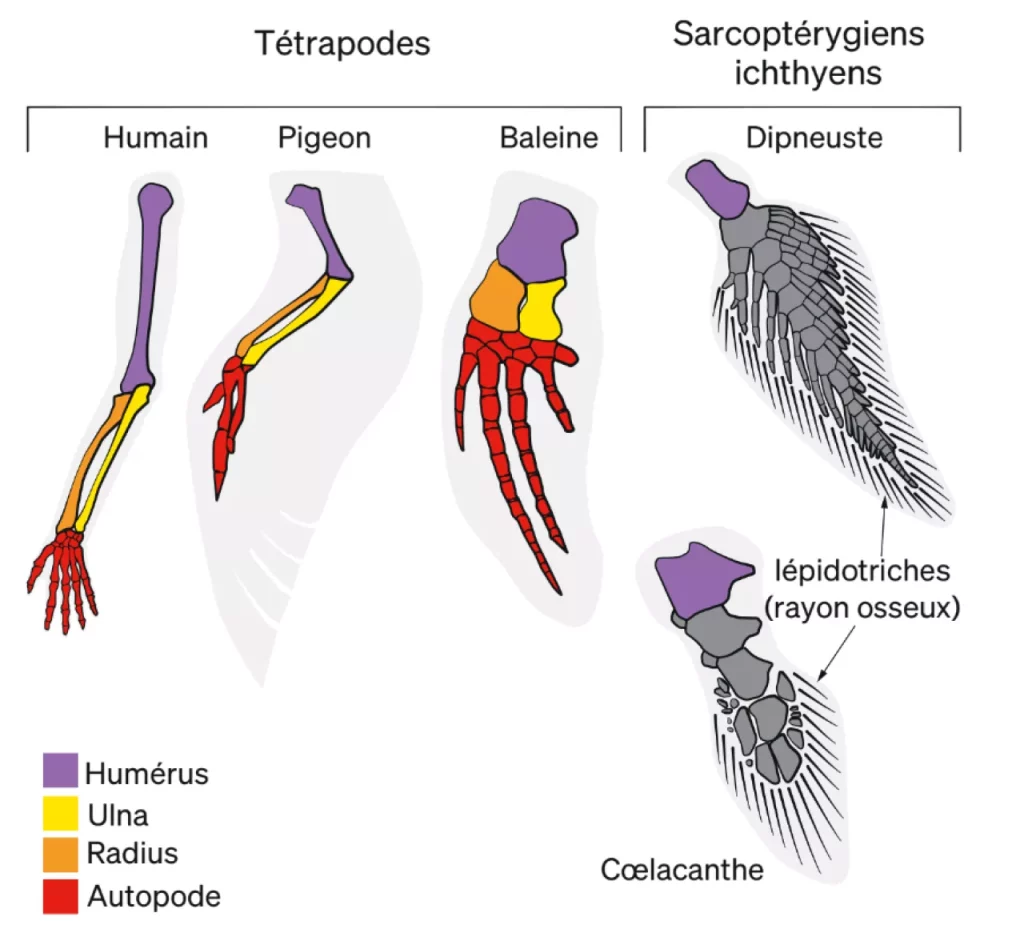

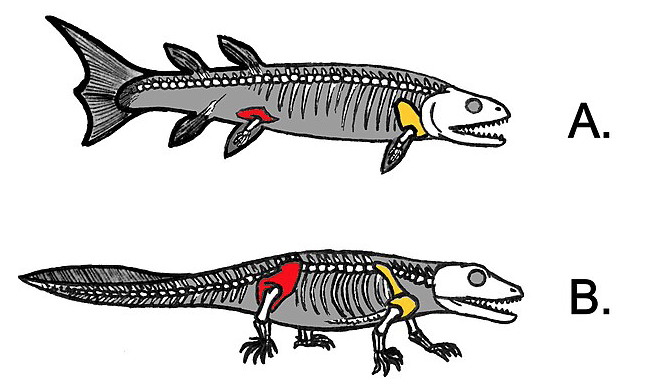

Histoire des sciences.

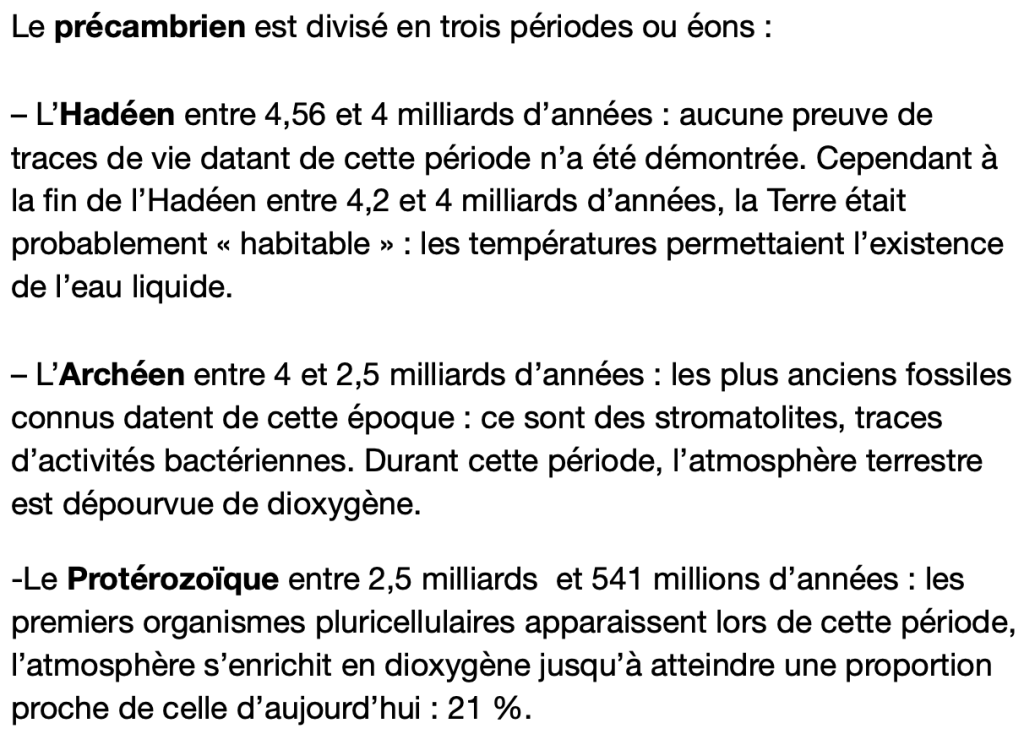

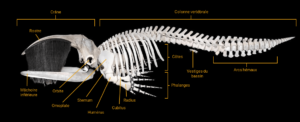

Georges Cuvier (1769-1832) est le plus grand anatomiste de son époque et l’inventeur de la paléontologie. S’appuyant notamment sur l’étude des vertébrés fossiles, il met en évidence la disparition et la succession d’espèces au cours des temps géologiques. Cependant, pour Cuvier les espèces sont fixes: elles ne se transforment pas et elles disparaissent lors de grandes catastrophes. Suite à ces catastrophes, de nouvelles espèces sont crées. C’est la théorie fixiste.

Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829), en tant qu’enseignant en zoologie, a expliqué la biodiversité en s’intéressant aux ressemblances entre espèces et en étudiant des milliers de fossiles. Pour lui, les espèces ne meurent pas, elles se transforment sous l’effet de la pression du milieu extérieur. C’est la “théorie du transformisme”, qui l’opposa à Cuvier, fixiste et catastrophiste. Il illustre sa théorie avec un exemple célèbre : celui du cou des girafes.

Dès 1850, Charles Darwin (1809-1882) constate qu’il existe des variations (de taille, de forme..) chez les individus d’une espèce. Bien qu’à l’époque les gènes ne soient pas connus, il comprends que les individus chez qui ces variations apportent un avantage (en terme de survie), ont plus de chance que les autres de transmettre ce caractère à la descendance. C’est la théorie de la sélection naturelle.

Parole d’expert: La sélection naturelle – Pierre-Henri Gouyon.

Emissions radio sur l’évolution.